剧透2022!为国铸剑四川十大科技前瞻(2)

位于稻城县海子山上的高海拔宇宙线观测站 川观新闻记者 何海洋 摄

作为世界最深的地下实验室,位于凉山州的极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施正在加快建设。设施建成后,将开展暗物质直接探测实验、无中微子双贝塔衰变实验和核天体物理实验等前沿物理实验研究。探索这些重大前沿科学问题,对揭示物质起源和宇宙演化奥秘、开启人类全新宇宙认知有重大意义。

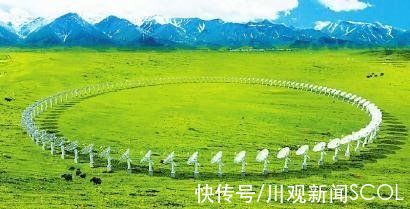

作为我国空间天气领域唯一的国家重大科技基础设施,空间环境地基综合监测网正在建设。设施建成后,将是世界上第一个以日像及日冕物质抛射爆发图像真实性为优化目标的地基射电望远镜,可以与高海拔宇宙线观测站融合互补,通过不同探测装置和手段展开交叉科学研究,进而在稻城地区集聚形成全球顶尖的大天文观测国家重大科技基础设施集群,不断提升四川的科技创新实力和国际影响力。

圆环阵太阳射电成像望远镜项目概念图。 图源:中科院国家空间科学中心

记者了解到,稻城正借此打造天文科技旅游目的地。目前已启动稻城天文科普馆及稻城天文观星基地的前期工作,预计2022年开工建设。天文科学园建成后,以后到稻城,不仅能看雪山、看皮洛遗址,还能进行天文宇宙探秘。

【前瞻4】

天宫空间站即将建成

“四川智造”将再立新功

2021年,人类航天获得了历史性的快速发展,2022年,这种辉煌还将延续。我们在逐渐打开大航天时代的大门,为人类成为“跨行星生存物种”而努力。

按照计划,今年中国空间站将建成,这意味着人类载人航天将实现两大空间站同时在轨运行的局面。

去年10月16日,四川老乡叶光富随神舟十三号到空间站“出差”半年。按照计划,今年4月,“感觉良好”三人组将结束6个月的在轨驻留,载誉而归。

航天员出舱活动 图源:新华社

中国空间站不仅承担了大量的科学实验任务,同时也将搭载国际领先的科学实验设备,积极开展国际合作。中国载人航天工程总设计师周建平透露,计划在建造实验舱后,完成在轨的科学实验。记者了解到,今年将上天的科学载荷中,就有“四川智造”。这是目前我国载人航天工程里最大的载荷项目。它具体将发挥什么作用、执行什么任务?答案有望于今年揭晓!

目前中国载人航天工程还在持续推动载人登月、载人登火的工作。在行星际空间探测方面,“天问一号”去年成功“落火”。它携带的13种科学载荷,正在为中国科研界带来火星的第一手资料。而这些,都将通过在川央企中电科十所打造的深空探测网传回。

目前,“天问一号”所携带的火星离子与中性粒子分析仪实测数据已经促成了我国首批对行星际太阳风径向演化研究成果。2022年,更多数据将被科学家们一一解读,这将是人类探测火星史上重要的科学成果之一。

人类探索星辰大海的征途无穷尽,期待川人在其中贡献更大力量。

【前瞻5】

向肿瘤、心脑血管疾病宣战

转化医学研究设施(四川)即将试运行

由四川大学承担建设的转化医学研究设施(四川)即将进入试运行阶段。该设施是国家在生物医学领域前瞻谋划和系统部署的国家重大科技基础设施,目标是聚焦重大疾病生物治疗领域,形成从基础研究到技术方案设计、生物制剂筛选制备、临床转化验证的完整“创新链”,将对人类重大疾病发生、发展与转归中的重大科学问题开展研究。

由四川大学承担建设的转化医学研究设施(四川)即将进入试运行阶段。图源:四川大学华西医院

目前,主体工程建设已基本完成,3个核心基地已全部启用,即将进入试运行阶段。

设施建成后,可充分发挥四川大学的科教资源优势,对肿瘤、心脑血管等重大疾病生物治疗开展核心科学和关键技术研究,形成新的生物治疗手段或产品推向临床应用,对提升我国生物治疗研究的科技创新能力、保障人民健康具有重要意义。

【前瞻6】

医用同位素研发前景可期

突破核医疗产业“卡脖子”困境

医用同位素是核医学诊疗的物质基础,利用医用同位素对心脑血管、恶性肿瘤、神经退行性疾病等进行诊断治疗,具有不可替代的优势。过去,国内使用的医用同位素90%以上依赖进口。